"Chile lindo" - schönes Chile 2

Chiles Wüste und die Osterinsel

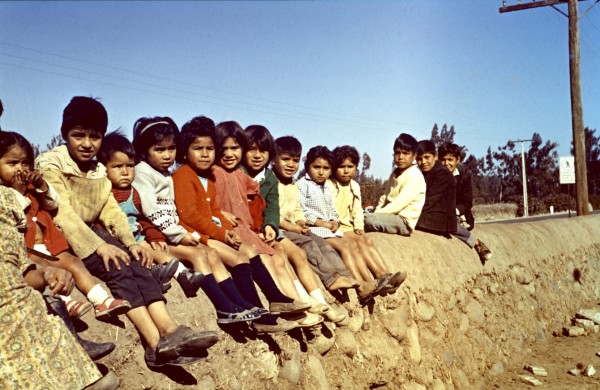

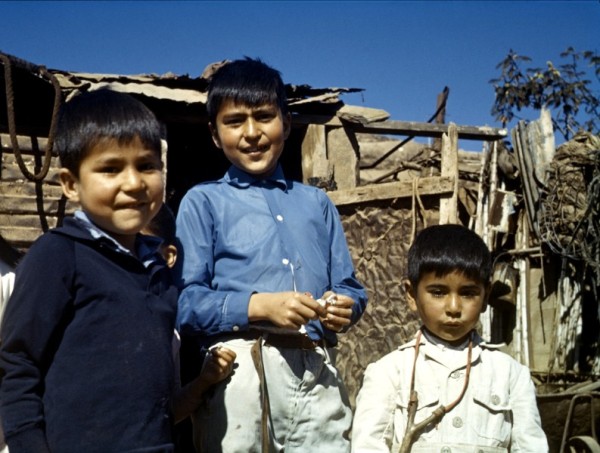

Kilometerweit führt die Straße schnurgerade durch die Wüste. Durch den Fata Morgana-Effekt löst sie sich nicht selten in wolkenartigen Dunst auf, aus dem einem unvermutet Fahrzeuge entgegen kommen Plötzliche Sandstürme erinnern uns an Schneestürme im Winter. Das Auto ist dann innen voller Staub, der Sand knirscht zwischen den Zähnen. (Foto: 1968)

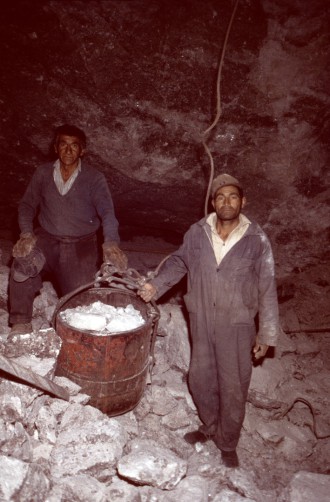

Reiche Salpeterfunde im Norden Chiles haben das Land einmal reich gemacht. Sogar Caruso soll im Theater in der Hafenstadt Iquique gesungen haben.

Im Salpeterkrieg von 1879 bis 1884 besetzt Chile die Atacamawüste, die vorher zu Peru und Bolivien gehört hat. Verhandlungen, dass Bolivien wieder einen Zugang zum Meer bekommt, sind bisher erfolglos geblieben. (Foto: 1968)

Im "la valle de la luna", im Mondtal. Sind das die Schuhabdrücke Armstrongs? (Foto: Wilfried Mohrmann)

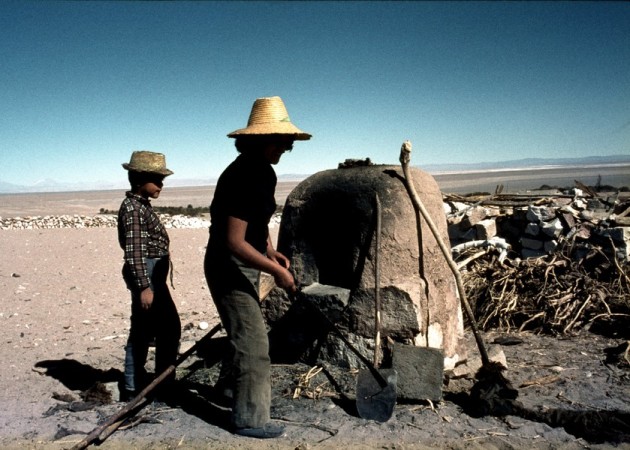

Die Atacama ist die trockenste Wüste der Welt. Hier im "Tal des Mondes" hat es schon über 100 Jahre nicht mehr geregnet. (Foto: 1968)

In Quillagua mit seinen jetzt nur noch 100 Einwohnern soll es noch nie geregnet haben.

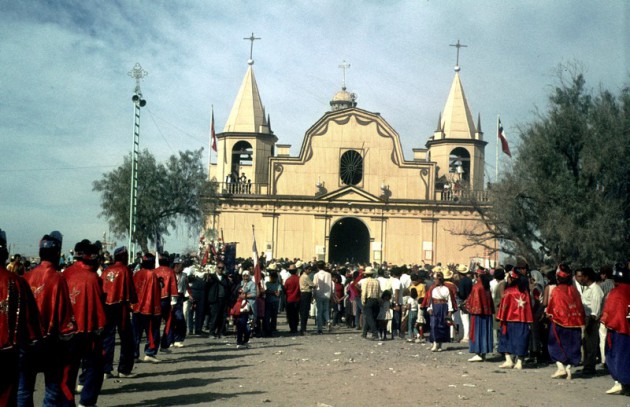

Einmal im Jahr muss das 500-Seelendorf La Tirana (Höhe Iquique) innerhalb einer Woche mehr als 5000 Menschen aufnehmen.

Zu Ehren der "virgen", der Muttergottes, wird eine Woche lang auf der "plaza" zu den verschiedensten Musikinstrumenten gesungen und getanzt. Am Dorfrand sind Zelte aufgestellt. Eine Lamaherde steht zur Verköstigung der Wallfahrer bereit. (Foto: 1968)

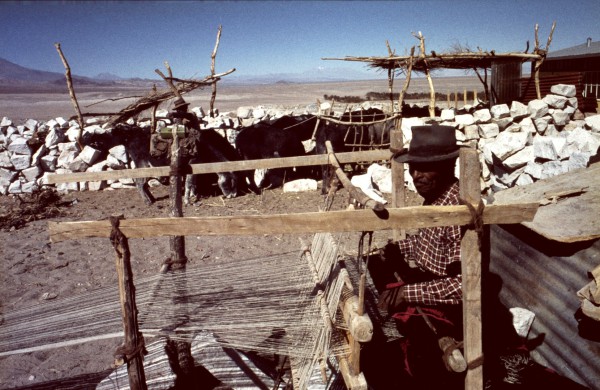

Die Bahnfahrt von Antofagasta über die Anden durch den riesigen Salzsee Uyuni nach Oruro und La Paz (32 Stunden) bleibt ein nachhaltiges Erlebnis.

Da wir die einzigen "gringos" sind, werden wir im chilenischen Salonwagen (Anfang 1900!) von den chilenischen Beamten mit "pisco sour" etc. verwöhnt.

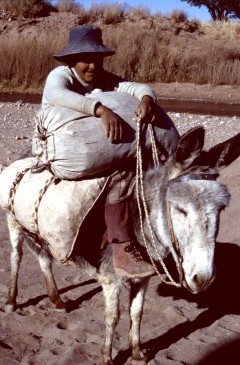

In Bolivien holt uns die Realität einer Bahnfahrt unter damaligen Verhältnissen wieder ein. (Foto: 1987)

Lamas im Norden Chiles. Da es in Amerika vor der Entdeckung durch Christoph Kolumbus noch keine Pferde gibt, müssen die Lamas, Verwandte der Kamele, schwere Lasten tragen. Ihre warme Wolle wird auch heute noch sehr geschätzt und zu Kleidung wie Ponchos verarbeitet. Pferde soll es in Amerika schon einmal gegeben haben. Sie sind aber wegen der kalten Witterung vor 10 000 Jahren (letzte Eiszeit!) wieder ausgestorben. (Foto: 1987)

Mit dem Flugzeug zur Osterinsel

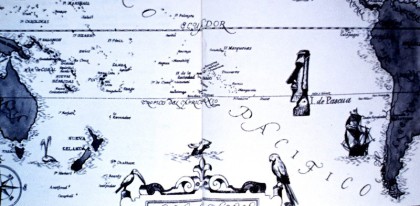

Chile mit seinen mehr als 5000 Inseln ist 4300 km lang.

Die bekannteste ist die Osterinsel.

Sie liegt 3760 km westlich im Pazifischen Ozean. Seit 1888 gehört sie zu Chile.

1722 wird sie vom Niederländer Jaccob Roggeveen am Ostermontag entdeckt. Seitdem trägt sie diesen Namen. Ihre Bewohner nennen sie jedoch "Rapa Nui" ("Nabel der Welt").

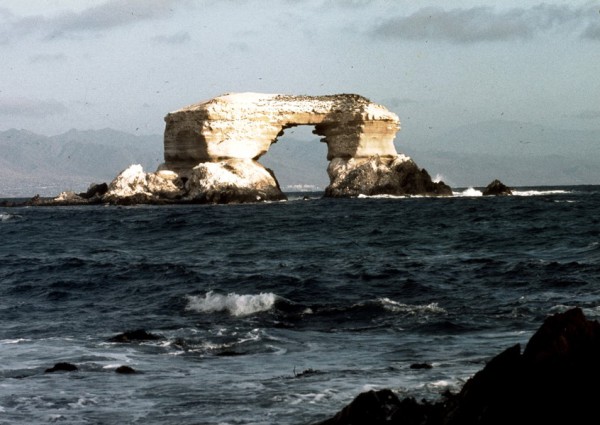

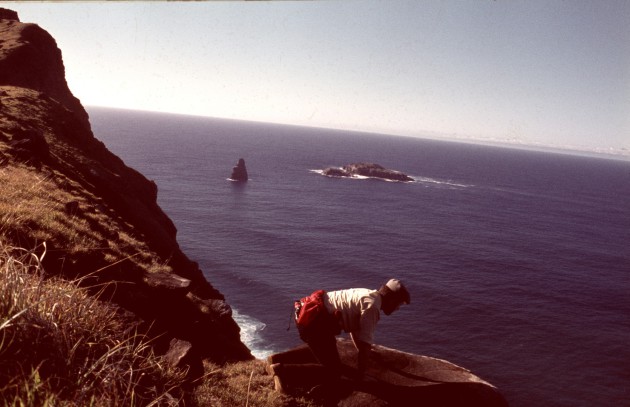

Der Vogelkult

Einige durch Traumbilder ausgewählte junge Männer schwammen durch die gefährliche Brandung zu den zwei vorgelagerten Vogel-

inseln, um - versteckt in Höhlen - auf das erste Ei zu warten. Wer als erster dem König ein Ei überreichen konnte, war für ein Jahr der "Vogelmensch". Er lebte getrennt von seiner Familie und wurde von den Bewohnern ernährt. (Foto: 1974)

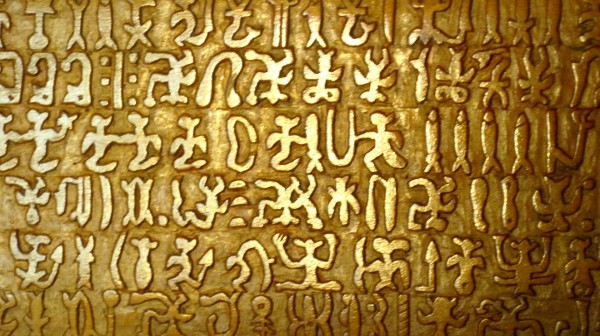

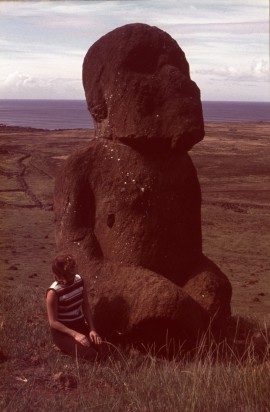

Die Osterinsulaner wollen sich nicht christianisieren lassen. Der erste Pater (ab 1864) wird drangsaliert, bestohlen, geschlagen ..., aber seine Liebe zu den Leuten überzeugt nach und nach. Der große Durchbruch kommt mit Pater Sebastian Englert. Er lernt die Sprache der Osterinsulaner, spricht sie perfekt, schreibt sie auf und integriert den alten Glauben in den christlichen. Deshalb darf die "Virgen" statt einer Krone das Vogelsymbol tragen. Sie ist in ihrer ganzen Gestalt ein Ausdruck der hohen Schnitzkunst der Inselbewohner. (Foto: 1972)

Das bekannteste Lied der Osterinsel

Opa Opa Valine mata mina mú

arofa tu ra mai hoa viti viti mai

tan i here iti é

Haere opa opa opa opa opa te pahi.

Haere opa opa opa opa opa te pahi.

Tetere mai Rapanui nei ...

Du Frau mit den blauen Augen,

Dir widme ich meine ganze Liebe

und ich hoffe, dass auch Du Dich beeilst.

Wir fahren über das Meer in einem Boot,

um zur Insel der Liebe zu kommen (Rapa Naui).